近日,國際權威期刊《科學進展》(Science Advances)、《先進功能材料》(Advanced Functional Materials)和《美國化學會納米》(ACS Nano)連續刊發了我院鄧紅兵教授團隊在全生物質纖維框架材料去除水中微塑料污染方面取得的系列進展。

微塑料一般指直徑小于5毫米的塑料顆粒,微塑料污染已成為國際社會高度關注的環境問題。由于亞微/納米級的微塑料極難被現有污水處理手段有效攔截,相當一部分最終彙集到自然水體中,對生物和自然環境構成極大的隐患,研究能高效去除微塑料的新型環境友好材料迫在眉睫。以甲殼素、纖維素為代表的生物質纖維因其來源廣泛、生物可降解等特點而在環境修複應用中備受關注。然而,由于微塑料種類繁多、分布廣泛、底數不清,其與捕集材料間構效關系很難厘清,導緻其捕集效率低,嚴重制約了微塑料去除材料的構建。

針對上述問題,團隊采用自上而下的“多級結構暴露”策略,将廢棄小龍蝦殼制備成天然纖維束骨架和捕獲位點雙重暴露的三維多孔小龍蝦殼,實現了其對水中小尺寸微塑料的捕獲性能,并研究了捕獲納米塑料後多孔小龍蝦殼的可持續應用,形成了“以廢治廢”的綠色循環後處理。相關成果發表在《美國化學會納米》(ACS Nano)上,劉方恬博士和博士後吳洋為論文共同第一作者,鄧紅兵教授和陳朝吉教授為共同通訊作者。

随後,利用“氫鍵誘導重排”和“多級結構暴露”雙策略,将不同來源(蝦殼和鱿魚骨)的甲殼素(α-和β-甲殼素)的兩種原生氫鍵網絡打斷重排,形成α-甲殼素納米纖維束與β-甲殼素超細納米纖維片層穿插的多級纖維框架海綿材料,該多孔材料制備方式簡單、無需使用任何交聯劑、可完全被降解,對100 nm聚苯乙烯微球的吸附容量高達411.14 mg/g,是已報道的其他甲殼素/殼聚糖類吸附材料的3-48倍。相關成果發表在《先進功能材料》(Advanced Functional Materials)上,博士後吳洋和動力與機械學院葉成濠博士為論文共同第一作者,鄧紅兵教授和陳朝吉教授為共同通訊作者。

圖1. (A)利用纖維素和甲殼素自組裝構建超分子生物質纖維海綿的示意圖。(B)由于材料豐富的活性官能團,生物質纖維海綿可以通過多層次的相互作用(物理攔截、靜電吸引和多種分子間相互作用)來去除微塑料。

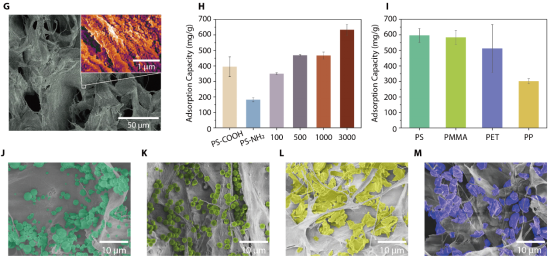

進一步針對複雜水體環境中的微塑料去除,提出了基于高生物安全性的生物質多級纖維捕集材料“作用力動态轉換”新方式,利用鱿魚骨來源的甲殼素納米纖維網絡和棉花來源的纖維素微纖維氫鍵自組裝,構建了吸附位點激活且可适應複雜環境因素的全生物質多級纖維框架(圖1),且該材料表現出對聚苯乙烯(583.8 mg/g)、聚甲基丙烯酸甲酯(536.2 mg/g)、聚丙烯(301.0 mg/g)和聚對苯二甲酸乙二醇酯(511.7 mg/g)均表現出良好的吸附能力,分子動力學模拟證明了對不同微塑料的親和力歸因于不同微塑料與該纖維框架材料之間多種分子間相互作用的轉化。相關成果發表在《科學進展》(Science Advances)上,博士後吳洋為論文第一作者,鄧紅兵教授和華中科技大學周雪教授為共同通訊作者。

圖2.(G)吸附PS微球後材料的掃描電鏡圖像。(H)材料對PS-NH2、PS-COOH 和不同直徑(100、500、1000 和 3000 nm)PS微塑料的吸附能力。(I) 材料對 PS、PP、PET和PMMA顆粒的吸附能力。材料吸附(J)PS、(K)PMMA、(L)PET和(M)PP顆粒後的掃描電鏡彩色圖像,其中彩色區域代表微塑料。

以上工作得到國家高層次青年人才項目、國家自然科學基金、湖北省自然科學基金、中央高校基本科研業務費資助及學校科研公共服務條件平台的支持。

論文1鍊接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adn8662

論文2鍊接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202311075

論文3鍊接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.4c02511