近日,《自然》(Nature)旗下期刊《Humanities & Social Sciences Communications》(《人文社科通訊》)發表了我院焦利民教授課題組題為“Spatial gradients of urban land density and nighttime light intensity in 30 global megacities”的論文。該研究揭示了城市物理空間和社會空間的集聚模式差異。

城市人口等社會經濟要素的空間集聚是城市的本質特征。如何定量刻畫城市要素空間集聚模式是地理學、經濟學、城市規劃等領域共同關心的科學問題。該論文以全球30個典型特大城市為例,選取遙感獲取的2020年城市建設用地和夜間燈光,分别表征城市物理空間和社會空間。從城市中心向外建立多層緩沖區,據此分區統計得到建設用地密度和夜間燈光強度的梯度分布。

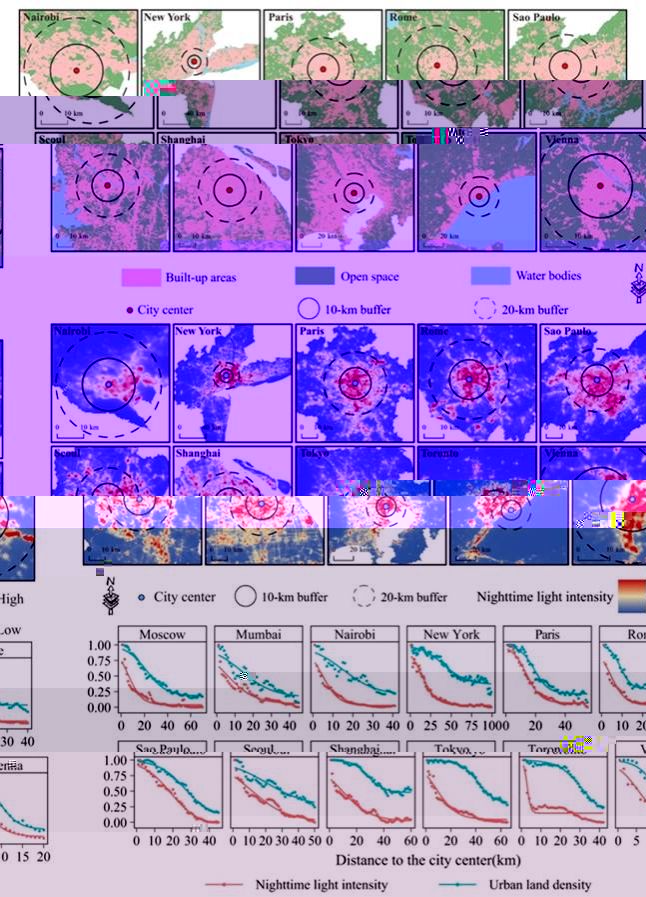

研究發現全球特大城市空間形态(輪廓)雖然具有顯著差異,但其空間集聚模式遵循統一數學法則(圖1)。城市建設用地密度和夜間燈光強度随着到城市中心距離增加而逐漸衰減,其衰減過程呈現先緩慢、後快速、再緩慢的反S形态。采用焦利民(2015)提出的“反S模型”,可以很好地拟合建設用地密度和夜間燈光強度的空間衰減形态。反S模型刻畫了建設用地密度和夜間燈光強度空間衰減形态和集聚模式差異,定量表征了城市社會空間集聚程度遠高于物理空間。研究啟示城市物理空間擴展需要顧及社會要素空間集聚特征,為城市物理和社會空間協調發展、避免二者匹配失衡(如“鬼城”、過度集聚)等提供理論依據和分析工具。

圖1 全球典型特大城市建設用地和夜間燈光空間分布及其空間衰減

據悉,《Humanities & Social Sciences Communications》是Nature旗下唯一面向人文和社會科學的期刊,被SSCI和A&HCI檢索收錄。該研究得到國家重點研發計劃項目、國家社科基金、中央高校基本科研業務費專項資金資助。

論文鍊接:https://www.nature.com/articles/s41599-023-01884-8

版權所有 © 88858cc永利官网

地址:湖北省武漢市珞喻路129号 郵編:430079

電話:027-68778381,68778284,68778296 傳真:027-68778893 郵箱:sres@whu.edu.cn